2023.6.14 子育て

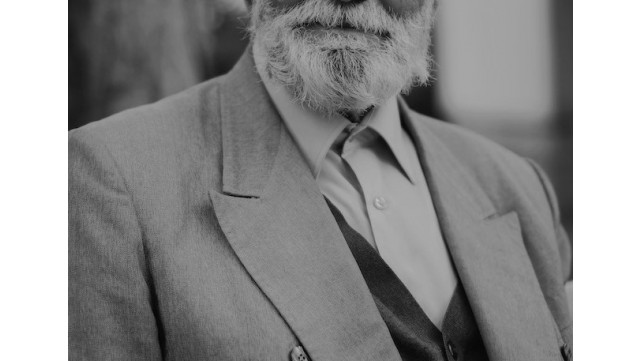

北里柴三郎の足跡 ~「あたらしい千円札の人」は何者?~

●はじめに

「あなたが小さいころ、千円札は野口英世だったんだよね」

いつか、ママさん・パパさんがお子さんにそう伝える日が来るかもしれません。

2024年から、千円札の肖像画が新しくなります。

野口英世から北里柴三郎(きたさと しばさぶろう)に変わるのです。

北里柴三郎は、細菌学者です。

どのように生きた人物なのか、解説していきます。

●生まれてから「予防医学」に目覚めるまで

北里柴三郎博士は、アメリカの「黒船来航」で江戸幕府が揺れた1853年に生まれました。出身地は熊本県阿蘇郡小国町です。

北里博士は医学者として有名ですが、実家は床屋でした。

北里博士は家業を継がず、かといってすぐに医者を志したわけでもありません。当初は軍人か政治家を志していたといいます。

しかし、ある人物との出会いが運命を変えました。

18歳になった1871年(明治4年)、熊本の医学校(現在の熊本大学医学部)に入り、オランダ人軍医マンスフェルトの指導を受けたのです。これがきっかけで医者を志しました。

その3年後、上京して東京医学校(現在の東京大学医学部)で学び、「病気を予防することが医者の使命」と確信し、「予防医学に生涯をささげよう」と決意します。

●「破傷風菌」に挑んだ

北里博士は1886年(明治19年)、ドイツに留学しました。

そのドイツ留学で、「恩師」となる人物に出会います。結核菌の発見などで知られる細菌学者、ローベルト・コッホです。北里博士はコッホの教えを受け、細菌の研究に力を注ぎました。

そして1889年(明治22年)、研究において人生初の偉業を成し遂げます。

それは、「破傷風」の研究に関するものでした。

破傷風は、破傷風菌が傷口から入ることで肺炎やけいれんなどを引き起こす感染症です。

1889年ごろまで、破傷風菌は患者の病巣(びょうそう)から取り出しても、ほかの菌と混じり、それ1種類だけの培養はできませんでした。

「破傷風菌だけ」を研究用に育てること(破傷風菌の純粋培養)はできなかったのです。

それが医学界の常識でした。その常識をくつがえしたのが、北里博士です。

「破傷風菌には熱に強い部分がある。だから熱しても大丈夫。ほかの菌(雑菌)を熱処理して取り除けば、破傷風菌だけを培養(純粋培養)できるのではないか」

そう思って独自に装置を考案し、世界で初めて、破傷風菌の純粋培養を成功させたのです。

●「血清療法」を生み出す

細菌の毒素をなくしたり弱めたりして少しずつ注射し、抗体が生まれるようにして、病気の予防や治療ができるようにすることを「血清療法」といいます。

北里博士は1890年、破傷風に対する抗体を見つけ、それを応用して血清療法を確立させました。

この実績や、血清療法についての論文発表により、彼は国際的に知られる研究者となりました。

●「帰国後の活動」と「最期」

日清戦争が始まる2年前の1892年、北里博士は日本に帰ってきました。

帰国した彼は、「私立伝染病研究所」を設立し、その所長となって伝染病の予防や細菌学に挑みました。

その翌年には、「土筆ヶ岡(つくしがおか)養生園」という施設を設立しました。日本初の「結核専門病院」です。北里博士はここで結核の予防と治療に汗を流します。

そして、第一次世界大戦が勃発した1914年(大正3年)、北里博士は「私立北里研究所」を設立し、狂犬病、赤痢、インフルエンザなどの血清の開発に挑みました。

その後も彼は、慶應義塾大学に医学部門を立ち上げたり、野口英世などの優秀な医学者たちを育て上げたりして社会に貢献しました。

そして、満州事変が起こる1931年(昭和6年)、脳溢血により78歳で亡くなりました。

●おわりに

新たな千円札の「顔」となる北里柴三郎は、医学者として「世界初の偉業」を成し遂げ、国際的に知られる人物です。そんな「偉人」の絵がプリントされた紙幣を財布に入れていると、偉人が財布の中にいるような気分になれるかもしれません。

そのことを意識して「新たな千円札」を使い始めると、ちょっとだけ楽しくなれるのではないでしょうか。

Chisato

Chisato Shizuka

Shizuka Leashelly Serie

Leashelly Serie Asami

Asami の太郎

の太郎 tomoちゃん

tomoちゃん 岩城 大地

岩城 大地 青山 宏也

青山 宏也 ちゆのママ

ちゆのママ Echu

Echu ゆなちん

ゆなちん いっちゃん

いっちゃん yuri

yuri manaoiwa

manaoiwa Moikkaママ

Moikkaママ MAYA

MAYA Maiko

Maiko さかなちゃん

さかなちゃん Risaママ

Risaママ NIWA MIHO

NIWA MIHO choriii

choriii むらさき

むらさき ゆき

ゆき なっちゃん

なっちゃん saya

saya ハル

ハル みいこ

みいこ Ayasuke

Ayasuke あーや

あーや mihomama

mihomama ちい

ちい COCOAS事務局

COCOAS事務局 Nana

Nana ery

ery ほたる

ほたる NAOKO

NAOKO たいがママ

たいがママ さち

さち ひこままん

ひこままん なほ

なほ licolico

licolico 凸凹

凸凹