2019.3.6 子育て

「ひな祭りという行事は、このようにして生まれた!」という話。

どーも!「♪灯りをつけましょ、ぼんぼりに~」の歌を耳にすると、「おっ!ようやく春が来たぞ!」と、少しだけ嬉しくなるハルです。

さて、ひな祭りというと、「おひな様」が、真っ先に頭の中に浮かぶ方も多いかと思います(私も、その一人です)。それでは、ここで質問です。「ひな祭りでは、なぜ、おひな様を飾るのでしょうか?」この問いに答えるためには、「どのようにして、ひな祭りという行事が生まれたのか?」を知らなければ答えることは難しいと思います。また、このような家庭内の楽しい行事は、親からお子さんへ連綿と、その意義が語り継がれていく性質のものだと思います。そこで、この記事では、ひな祭りの発祥の大まかな流れを、ママさん・パパさんと娘さんが一緒になって楽しく読めるように説明させていただきます。肩の力を抜いて最後までゆるーくお付き合いいただければ、と思います。

1、どのようにして、ひな祭りという行事は生まれたのか?

ひな祭りの起源。それを、一言で表現するならば、「暦の上で節目となる日に邪気を払うためのお祝いの行事をする」という意味合いが強いようです。「節句」という暦の上での呼び名を持つ日が年間に五日あり、中でもひな祭りを執り行う「一般名:桃の節句」として知られる3月3日は正式には「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれています。節句の日は、すべて奇数が重なる日ですが、これは「奇数が重なる日には邪気を払うことができる」と考えられてきたためだそうです。こういった背景があり、節句の日は縁起が良い日とされ、お祝い事をするのに向いている特別な日だと考えられてきたそうです。したがって、節句の日におひな様を飾るという行事の形態は、5月5日の「端午の節句」に男の子の初節句を祝う行事と本質的には意義が通底していると考えられます。話の構図をものすごく簡素化してみると、ひな祭りが発祥したころの人々の考え方というのは「奇数が重なる日って、なんか縁起いいじゃん!?もう、みんなで祝っちゃおうよ!」という感覚だったんですね。

2、では、なぜ、おひな様を飾るの?

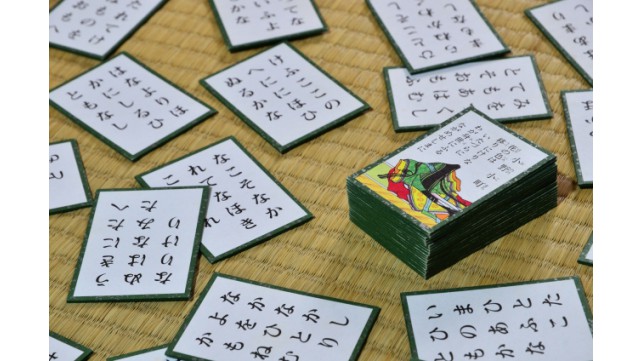

現代人の感覚では「3月3日の桃の節句にひな人形を飾ったり、菱餅や桃の花などを供えて娘さんの健やかな成長を願う行事」として認知されておりますが、もともとのお祭りの意味は少しだけ違ったようです。では、もともとは、どのようなお祭りだったのでしょうか?もともとは「人形(ひとがた)」に、自身の穢れ(ケガレ≒自らが忌まわしく思われる不浄な状態であるという思想)を移して川に流した「流し雛」という行事と、平安の世の貴族の子女の間でブームになったとされる紙製の人形を使ったおままごと「ひいな(=ひな)遊び」がそれぞれ別個にあったようです。それらが結びつき、現代にまで続く「ひな祭り」という文化的な行事にまで昇華したと考えられているそうです。ここで、少しだけ日本史の話が関係してくるのですが、徳川氏率いる江戸幕府はこの「ひな祭り」の発祥に大きく貢献しております。その貢献の内容というのは冒頭で申し上げた「五節句」の日をを制定したことだそうです。「桃の節句(=上巳の節句)」が設けられたことで、「ひな祭り」という文化的な行事が、大きく花開いたんですね。また、この「ひな祭り」という言葉が生まれたのも、江戸時代中期と言われております。そして、時代によって、あるいは地域によって、おひな様の種類や飾り方に関していろいろな方式が派生して生まれましたが、以上のような経緯でひな祭りが現代にまで残る日本の古き良き文化の一つとなったということのようです。

3、まとめ

最後になりましたが、この時期、娘さんがいらっしゃるご家庭では、「ひな祭りの当日を楽しんだぞ!」という達成感も冷めやらぬまま、今度はおひな様を仕舞ったりする後片付けに大わらわかと思います。時季は、少し過ぎてしまいましたが、「来年のひな祭りで楽しめる料理の厳選レシピ」を別の記事でご紹介させていただこうと思います。乞う、ご期待!

Chisato

Chisato Shizuka

Shizuka Leashelly Serie

Leashelly Serie Asami

Asami の太郎

の太郎 tomoちゃん

tomoちゃん 岩城 大地

岩城 大地 青山 宏也

青山 宏也 ちゆのママ

ちゆのママ Echu

Echu ゆなちん

ゆなちん いっちゃん

いっちゃん yuri

yuri manaoiwa

manaoiwa Moikkaママ

Moikkaママ MAYA

MAYA Maiko

Maiko さかなちゃん

さかなちゃん Risaママ

Risaママ NIWA MIHO

NIWA MIHO choriii

choriii むらさき

むらさき ゆき

ゆき なっちゃん

なっちゃん saya

saya ハル

ハル みいこ

みいこ Ayasuke

Ayasuke あーや

あーや mihomama

mihomama ちい

ちい COCOAS事務局

COCOAS事務局 Nana

Nana ery

ery ほたる

ほたる NAOKO

NAOKO たいがママ

たいがママ さち

さち ひこままん

ひこままん なほ

なほ licolico

licolico 凸凹

凸凹